| 部品番号 | 型番・値 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| コンデンサ | |||

| C1 | 100uF 16V | 高周波特性の良いものでないと出力が安定しないことがあります 場合によっては 1μFのセラミックコンデンサをパラってください |

|

| C2 | 1uF | ||

| C3 | 1uF | ||

| C4 | 10pF C0G | 必ず温度補償されたものを使ってください | |

| C5 | 0.1uF | ||

| C6 | 1uF | ||

| C7 | 100pF C0G | ||

| C8 | 100pF C0G | ||

| C9 | 100pF C0G | ||

| C10 | 1000pF C0G | ||

| C11 | 0.01uF C0G | ||

| C12 | 0.1uF | ||

| C13 | 0.1uF | ||

| C14 | 0.1uF | ||

| C15 | 100pF C0G | ||

| C16 | 0.1uF | ||

| C17 | 1uF | ||

| C18 | 1uF | ||

| C19 | 470pF C0G | ||

| C20 | 1uF | ||

| C21 | 1uF | ||

| C22 | 470pF C0G | ||

| 抵抗 | |||

| R1 | 10kΩ | 実装済み | |

| R2 | 10kΩ | ||

| R3 | 100kΩ | ||

| R4 | 10Ω | ||

| R5 | 100kΩ | ||

| R6 | 10kΩ | ||

| R7 | 10kΩ | ||

| R8 | 10Ω | ||

| R9 | 100Ω | ||

| R10 | 10Ω | ||

| R11 | 10Ω | ||

| R12 | 10Ω | ||

| R13 | 3.3kΩ | ||

| R14 | 1Ω | ||

| R15 | 3.3kΩ | ||

| R16 | 10kΩ | ||

| R17 | 10kΩ | ||

| R18 | 3.3kΩ | ||

| R19 | 10kΩ | ||

| R20 | 10kΩ | ||

| R21 | 10kΩ | ||

| R22 | 100kΩ | ||

| R23 | 100kΩ | ||

| R24 | 100kΩ | ||

| VR1 | 10kΩ | 半固定抵抗 | |

| VR2 | 10kΩ | 半固定抵抗 | |

| コネクタ | |||

| CN1 | ピンヘッダ 1x6 | 受信基板コネクタ | |

| CN2 | ピンヘッダ 1x2 | PLL入力コネクタ | |

| CN3 | SMAコネクタ | アンテナコネクタ | |

| CN4 | ピンヘッダ 1x3 | 受信出力コネクタ | |

| CN5 | ピンヘッダ 1x3 | マイクコネクタ | |

| 半導体 | |||

| D1 | 1N4148 | ||

| IC1 | LM2950G-3.3 | ||

| IC2 | NJM2747D | ||

| TR1 | DTC143 | ||

| TR2 | SSM3J332RLF | 実装済み | |

| TR3 | BFQ19S | 実装済み | |

| TR4 | BFQ19S | 実装済み | |

| その他 | |||

| FB1 | BLM21PG331SN | 実装済み | |

| FB2 | BLM21PG331SN | 実装済み | |

| L1 | T-37-6 | 手巻きで製作する | |

| L2 | T-37-6 | 手巻きで製作する | |

| RY1 | EA2-12NU | 12Vリレー | |

| T1 | 5943000201 | 手巻きで製作する | |

| T2 | 5943000201 | 手巻きで製作する | |

| TC1 | 20pF | トリマーコンデンサ | |

| 基板 KTR-10-TX | プリント基板 | ||

| 0.2mm ポリウレタン線 | T1, T2用 | ||

| 0.4mm ポリウレタン線 | L1, L2用 | ||

| 0.15uH x2 | KTR-10 コントロール・PLL基板 LPF用 | ||

| 47pF x2 | KTR-10 コントロール・PLL基板 LPF用 | ||

| 100pF C0G | KTR-10 コントロール・PLL基板 LPF用 | ||

| 0.01uF C0G | KTR-10 コントロール・PLL基板用 | ||

| CN4, CN1 受信基板との接続用コネクタ | 2x3, 2x6 ピンソケット | ||

| スペーサーセット | 作業用 | ||

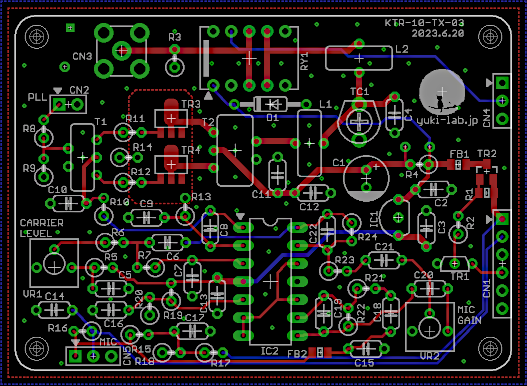

→KTR-10 送信基板回路図(PDF)

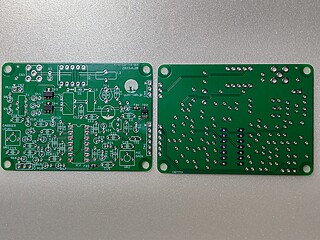

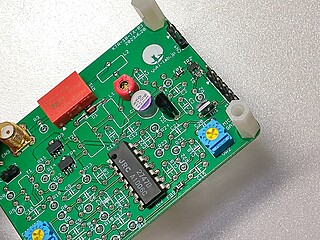

基板の表側と裏側。キットには1枚だけ入っています。表面実装部品は実装済みで提供されます。

基板の表側と裏側。キットには1枚だけ入っています。表面実装部品は実装済みで提供されます。

基板は共晶ハンダでメッキされています。ハンダは共晶ハンダをお使いください。

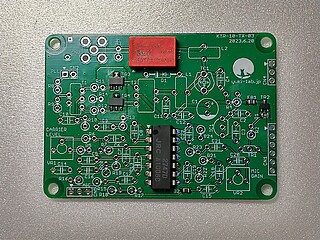

RY1 リレーと IC2をハンダづけします。ICは当然ですが、リレーにも向きがありますので注意してください。シルク印刷とリレーに縦線があるのでそれを合わせるようにします。

RY1 リレーと IC2をハンダづけします。ICは当然ですが、リレーにも向きがありますので注意してください。シルク印刷とリレーに縦線があるのでそれを合わせるようにします。

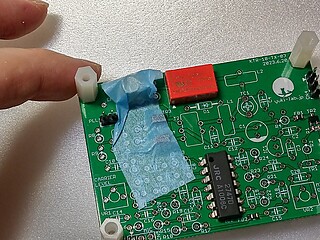

コネクタをつけます。落ちないよう、マスキングテープで固定してからハンダづけします。

CN5もつけるのですが、画像では忘れていますね。

CN3 SMAコネクタを取り付けます。これも落ちないようにマスキングテープ固定してハンダづけします。

CN3 SMAコネクタを取り付けます。これも落ちないようにマスキングテープ固定してハンダづけします。

VR1, VR2 半固定抵抗をハンダづけします。これらは基板に挿入した後、足を少し広げれば落ちないのでそのままハンダづけすればいいでしょう。

VR1, VR2 半固定抵抗をハンダづけします。これらは基板に挿入した後、足を少し広げれば落ちないのでそのままハンダづけすればいいでしょう。

画像ではいつの間にか CN5がついています。

C1, D1, TR1, IC1 をハンダづけします。それぞれ向きがあるので注意。

C1, D1, TR1, IC1 をハンダづけします。それぞれ向きがあるので注意。

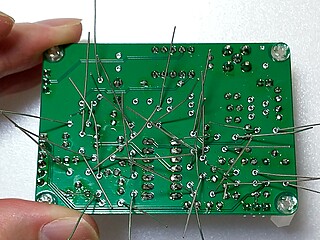

コンデンサを全部挿入した後の裏面がこの状態です。さすがにやりにくいので何回かに分けた方がいいと思います。

コンデンサを全部挿入した後の裏面がこの状態です。さすがにやりにくいので何回かに分けた方がいいと思います。

L1, L2, T1, T2 を作ります。これらは作業者自身が手巻きで作ります。

L1, L2, T1, T2 を作ります。これらは作業者自身が手巻きで作ります。

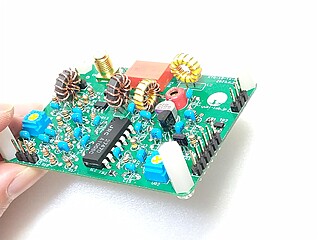

自分で作ったインダクタとトランスをハンダづけします。これらは基板から少し浮かせた状態にしてください。基板と密着するとそこがコンデンサになってしまって特性が悪化するかもしれません。

インダクタとトランスは基板とは接触させず、少し浮いた状態にしてください。もちろん、他の部品とも接触しないようにします。

インダクタとトランスは基板とは接触させず、少し浮いた状態にしてください。もちろん、他の部品とも接触しないようにします。

インダクタとトランスはそのままではしばらくすると振動で根本から折れたりするので、動作確認してある程度調整が済んだらホットボンドなどで固定するのがいいでしょう。

KTR-10 コントロール・PLL基板の CLK1 〜 PLL1 の間に LPF回路を作成します。

KTR-10 コントロール・PLL基板の CLK1 〜 PLL1 の間に LPF回路を作成します。

→KTR-10 送信基板用フィルタ回路図(PDF)

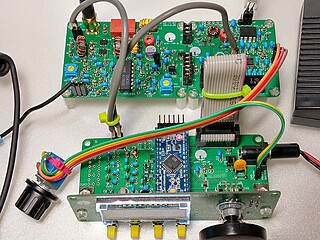

基板の外部配線。KTR-10 コントロール・PLL基板、及び、KTR-10 受信基板と配線します。

基板の外部配線。KTR-10 コントロール・PLL基板、及び、KTR-10 受信基板と配線します。

受信基板とぴったりくっついて並べると相対する位置にコネクタが来ます。その間をつなぎます。ピンの間隔が 2.54mmになるように作られていますので、2列ピンソケットの奇数ピンと偶数ピンをショートした物を使います。

マイクの配線は使うものに合わせた配線になります。↓こちらを参考にしてください。

→KTR-10 送信基板 外部配線図(PDF)

マイクは ECM(エレクトレットコンデンサーマイク)を使うことが前提になっています。ダイナミックマイクを使う場合はマイクとの間に電解コンデンサ等を入れてください。

PTT動作(送信回路ON)は初期状態では動作禁止になっています。有効にするには初期設定が必要です。パネルの SW1(Menu/Esc)を押してメニューモードで「Set PTT Volt」を選び、PTTボタンを押しながら SW4(Enter)を押すことで PTT ON時の A/D電圧を記憶します。メニューモードを抜けて以降、PTTを押すと送信モードになります。

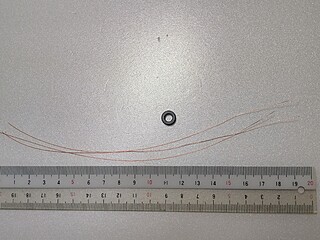

フェライトコア 5943000201と 0.2mm前後のポリウレタン線、約20cm x3本を使います。5943000201の代わりに FT-37-43でもいいでしょう。

フェライトコア 5943000201と 0.2mm前後のポリウレタン線、約20cm x3本を使います。5943000201の代わりに FT-37-43でもいいでしょう。

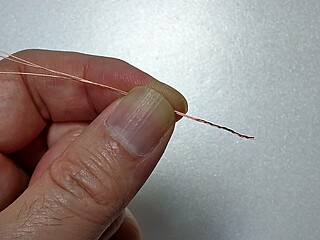

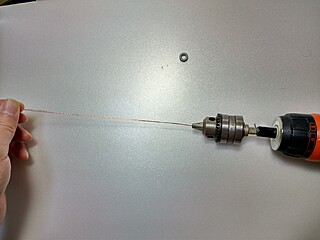

3本を撚り合わせて「トリファイラー巻き」をします。手で撚り合わせてもいいのですが、ここでは家庭用の小型モータードライバーにドリルチャックをつけてやる方法を紹介します。

3本を撚り合わせて「トリファイラー巻き」をします。手で撚り合わせてもいいのですが、ここでは家庭用の小型モータードライバーにドリルチャックをつけてやる方法を紹介します。

なお、あくまでも使うのは小型のモータードライバーや低速小型のドリルです。実務用の強力なものは危ないので使わないでください。

線の反対側の先端部分をつまんで軽く引っ張った状態でドライバーを回します。

線の反対側の先端部分をつまんで軽く引っ張った状態でドライバーを回します。

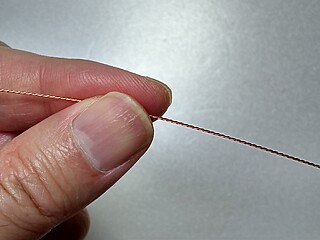

こんな感じで撚り合わさった状態になったらOK。巻きがゆるいとバランスが崩れて特性が悪くなるかもしれません。

こんな感じで撚り合わさった状態になったらOK。巻きがゆるいとバランスが崩れて特性が悪くなるかもしれません。

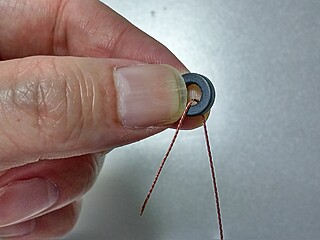

フェライトコアに巻きます。まずは 2〜3cmを下から通して手前にもってきます。これで1回目。

フェライトコアに巻きます。まずは 2〜3cmを下から通して手前にもってきます。これで1回目。

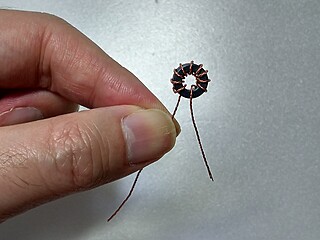

以降、長い方を手前から奥に入れて巻いていきます。線が擦れて傷がつかないよう、しかし、緩みもできるだけ無いように慎重に。計10回巻きます。

以降、長い方を手前から奥に入れて巻いていきます。線が擦れて傷がつかないよう、しかし、緩みもできるだけ無いように慎重に。計10回巻きます。

線の先端を溶かしたハンダにつける方法で被覆を溶かします。ここでは導通を調べるだけなので少しだけでいいです。

線の先端を溶かしたハンダにつける方法で被覆を溶かします。ここでは導通を調べるだけなので少しだけでいいです。

5〜8mmくらいになるように切り揃えて今度は根本近くまで被覆を溶かします。

5〜8mmくらいになるように切り揃えて今度は根本近くまで被覆を溶かします。

基板に取り付ける前にもう一度導通を調べるといいでしょう。

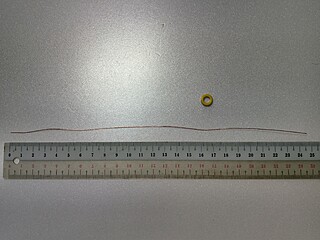

T-37-6 ダストコアと 0.4mmくらいのポリウレタン線、約25cmを使います。

T-37-6 ダストコアと 0.4mmくらいのポリウレタン線、約25cmを使います。

以降、長い方を手前から奥に通して計15回巻きます。線と線が触れないように注意します。

以降、長い方を手前から奥に通して計15回巻きます。線と線が触れないように注意します。

溶かしたハンダにつけて被覆を溶かします。線が太いと被覆も厚いらしく、溶けにくかったりしますので慎重に。