仕事で Raspberry Piを使う機会が増えたので、その際に自分が使いやすいようなケースを作ってみました。3mm厚のアクリルを使って頑丈にしてあります。固定しやすいようにフランジも装備。

仕事で Raspberry Piを使う機会が増えたので、その際に自分が使いやすいようなケースを作ってみました。3mm厚のアクリルを使って頑丈にしてあります。固定しやすいようにフランジも装備。

| Top Page Index About Link Mail Form ●このページの応用機器製作します |

仕事で Raspberry Piを使う機会が増えたので、その際に自分が使いやすいようなケースを作ってみました。3mm厚のアクリルを使って頑丈にしてあります。固定しやすいようにフランジも装備。

仕事で Raspberry Piを使う機会が増えたので、その際に自分が使いやすいようなケースを作ってみました。3mm厚のアクリルを使って頑丈にしてあります。固定しやすいようにフランジも装備。

microUSBコネクタによる給電は頼りないのでスイッチ付きの DCコネクタを使っています。ただ、本来基板用のコネクタを無理やりつけているので加工がちょっと面倒。

microUSBコネクタによる給電は頼りないのでスイッチ付きの DCコネクタを使っています。ただ、本来基板用のコネクタを無理やりつけているので加工がちょっと面倒。

カメラを使う場合はこちら側の側面から FFCを引き出すことになるかと思います。その際に FFCを挟んで固定する為の板をつけてます。

カメラを使う場合はこちら側の側面から FFCを引き出すことになるかと思います。その際に FFCを挟んで固定する為の板をつけてます。

うちの場合は展示物に使うこともあり、ひょっとしたら不特定多数の人が触れる場所に置かれることもあり得るので、microSDを簡単に持っていかれないようにネジ止め式のカバーもつけてます。まあ、上記の FFC抑えもそうですが、これらは必要ならつけるし、いらないなら外せばいい。自分で作るわけなのでそのあたりは臨機応変に。

うちの場合は展示物に使うこともあり、ひょっとしたら不特定多数の人が触れる場所に置かれることもあり得るので、microSDを簡単に持っていかれないようにネジ止め式のカバーもつけてます。まあ、上記の FFC抑えもそうですが、これらは必要ならつけるし、いらないなら外せばいい。自分で作るわけなのでそのあたりは臨機応変に。

内部。上ケースには冷却ファンをつけますが、画像ではまだつけてない状態です。25mmと 30mmのどちらのファンもつけられるようにしてありますが、これもまた臨機応変に。

内部。上ケースには冷却ファンをつけますが、画像ではまだつけてない状態です。25mmと 30mmのどちらのファンもつけられるようにしてありますが、これもまた臨機応変に。

ケース自体のフランジの下に1枚板を置いてあるので、底面は床から 3mm浮いた状態になります。また、Raspberry Piの基板もケースの床面から 3mm浮いています。基板の両側面にも隙間を儲けてあるので、ファンをつければ底面から入った空気が基板を冷やして上から出ていくフローになっています。Raspberry Piは 3になって発熱が増えているので重い処理をさせるとオーバーヒートマークが出やすく、冷却は大事です。

ケース自体のフランジの下に1枚板を置いてあるので、底面は床から 3mm浮いた状態になります。また、Raspberry Piの基板もケースの床面から 3mm浮いています。基板の両側面にも隙間を儲けてあるので、ファンをつければ底面から入った空気が基板を冷やして上から出ていくフローになっています。Raspberry Piは 3になって発熱が増えているので重い処理をさせるとオーバーヒートマークが出やすく、冷却は大事です。

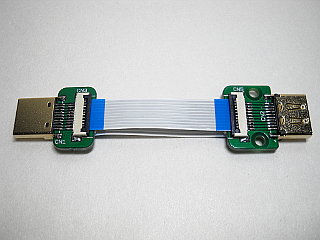

昨年作ったケースの HDMIケーブルは正直、高周波特性があまりよろしくありませんでした。1280 x 800のディスプレイは映りましたが、1920 x 1280ドットの SHARP IGZO液晶モジュールではダメでした。それ故にその後何度も作り直しましたがなかなかうまくいきませんでした。

昨年作ったケースの HDMIケーブルは正直、高周波特性があまりよろしくありませんでした。1280 x 800のディスプレイは映りましたが、1920 x 1280ドットの SHARP IGZO液晶モジュールではダメでした。それ故にその後何度も作り直しましたがなかなかうまくいきませんでした。

そこで構造を少し変え、FFCは1枚ではなく、表裏で1枚づつの2枚にすることにしました。HDMIコネクタの表側と裏側を各々ストレートにつなげば経路長の違いが無くなります。また、太い芯線の FFCが使えます。更に、ケースの配置上、FFCも短くて済みます。これで IGZO液晶でも映るようになりました。

このケーブルに合わせてまたケースを作り直しました。HDMIまわりのコネクタ以外、基本的に同じです。

このケーブルに合わせてまたケースを作り直しました。HDMIまわりのコネクタ以外、基本的に同じです。

Raspberry Piの上の基板は新たに開発した基板。電源ON/OFFや RTCの他に PCM5122のオーディオ出力を備えています。

Raspberry Piの上の基板は新たに開発した基板。電源ON/OFFや RTCの他に PCM5122のオーディオ出力を備えています。

右側、表面パネルの裏に何やら小さな基板が貼り付いていますが、これは LEDの点灯回路です。RasPi基板上の LEDの点滅をフォトトランジスタで感知、表面パネル裏面の LEDを同期して点滅させます。これにより、表から見える LEDの色を変えています。いや、なんとなく microSDのアクセスランプは赤にしたかったので。

右側、表面パネルの裏に何やら小さな基板が貼り付いていますが、これは LEDの点灯回路です。RasPi基板上の LEDの点滅をフォトトランジスタで感知、表面パネル裏面の LEDを同期して点滅させます。これにより、表から見える LEDの色を変えています。いや、なんとなく microSDのアクセスランプは赤にしたかったので。

背面。実は HDMIの開口部分は寸法ミスったので修正してます。

背面。実は HDMIの開口部分は寸法ミスったので修正してます。

背面その2。コネクタの所の六角のスペーサーは止めネジの代わり。手で回せるのでドライバー無しで開け閉めできて便利です。HDMIコネクタ開口部の寸法ミスは目立たないですね。コネクタつなげば見えなくなるし。

背面その2。コネクタの所の六角のスペーサーは止めネジの代わり。手で回せるのでドライバー無しで開け閉めできて便利です。HDMIコネクタ開口部の寸法ミスは目立たないですね。コネクタつなげば見えなくなるし。

動作状態。LEDの色が裸の Raspberry Piとは異なってます。ちなみにこのケース、基板が縦置きなので冷却効率がいいらしく、ファン無しでも過熱しません。そこそこ大きいですし。

動作状態。LEDの色が裸の Raspberry Piとは異なってます。ちなみにこのケース、基板が縦置きなので冷却効率がいいらしく、ファン無しでも過熱しません。そこそこ大きいですし。