| Top Page Index About Link Mail Form ●このページの応用機器製作します |

送信基板の初期画像。電流検出専用ICを使ってゲート変調に NFBをかけるのを思いついて最初に作った基板です。これがあっさり動いてしまったのでまたトランシーバーとしてまとめることにしました。

送信基板の初期画像。電流検出専用ICを使ってゲート変調に NFBをかけるのを思いついて最初に作った基板です。これがあっさり動いてしまったのでまたトランシーバーとしてまとめることにしました。

上からいろいろいじった状態の画像です。修正内容を盛り込んで「清書版」の基板を後で作る予定。

上からいろいろいじった状態の画像です。修正内容を盛り込んで「清書版」の基板を後で作る予定。

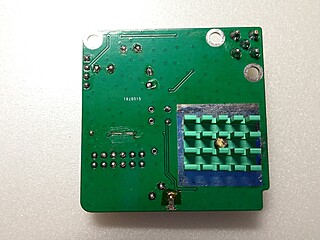

送信基板の裏面。一応放熱器がついていますが、1W程度の発熱なので無くても問題ないと思います。NFBがあると熱暴走しませんし。

送信基板の裏面。一応放熱器がついていますが、1W程度の発熱なので無くても問題ないと思います。NFBがあると熱暴走しませんし。

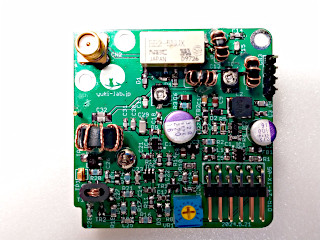

修正内容を盛り込んだ「清書版」の基板。当然ながら全く問題なく動作しました。

修正内容を盛り込んだ「清書版」の基板。当然ながら全く問題なく動作しました。

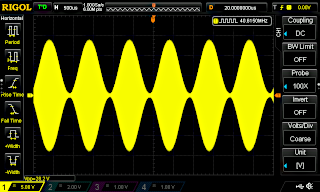

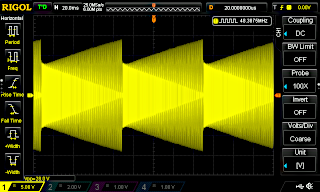

1kHzで変調した時の波形。サイン波の綺麗な変調波形になっています。

1kHzで変調した時の波形。サイン波の綺麗な変調波形になっています。

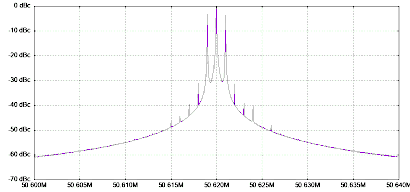

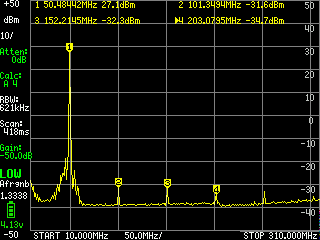

1kHz変調時の変調スペクトラム。変調歪みが少ないのがわかります。

1kHz変調時の変調スペクトラム。変調歪みが少ないのがわかります。

自作のシグナル・ジェネレータによる特殊波形。オーディオ信号を1周期ごとに少しづつ振幅を増やして出力します。「セミ」が並んだような形をしていますが、波形のリニアリティが良い場合はこの「半透明の羽根」が正確な三角形になります。

自作のシグナル・ジェネレータによる特殊波形。オーディオ信号を1周期ごとに少しづつ振幅を増やして出力します。「セミ」が並んだような形をしていますが、波形のリニアリティが良い場合はこの「半透明の羽根」が正確な三角形になります。

FETの Vgs-Id特性は傾きの変化が一定でないのでゲート変調すると波形が歪みます。それを NFBをかけることで補正しています。

自作40dBアッテネータと tinySAによるスプリアス計測。-30dBmくらいで収まっていてかなりマージンがあります。(-13dBm以下ならOK。)

自作40dBアッテネータと tinySAによるスプリアス計測。-30dBmくらいで収まっていてかなりマージンがあります。(-13dBm以下ならOK。)

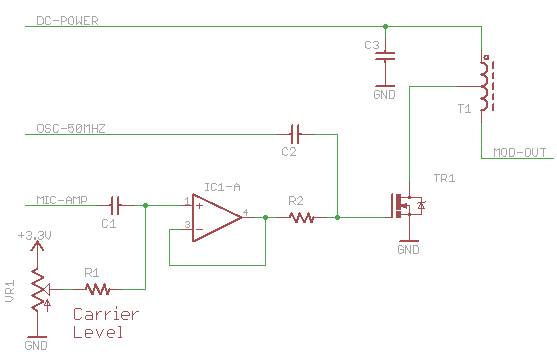

普通のゲート変調と NFB付きのゲート変調を簡略化して描くとこんな感じでしょうか。

左の図が普通のゲート変調。原理的には IC1は不要かもしれません。VR1が TR1のバイアス電圧になり、そこに OSC-50MHzの RF信号がくれば 50MHzの連続波を出力します。このバイアス電圧をマイクアンプからの出力で振ってやれば振幅変調ということになります。

左の図が普通のゲート変調。原理的には IC1は不要かもしれません。VR1が TR1のバイアス電圧になり、そこに OSC-50MHzの RF信号がくれば 50MHzの連続波を出力します。このバイアス電圧をマイクアンプからの出力で振ってやれば振幅変調ということになります。

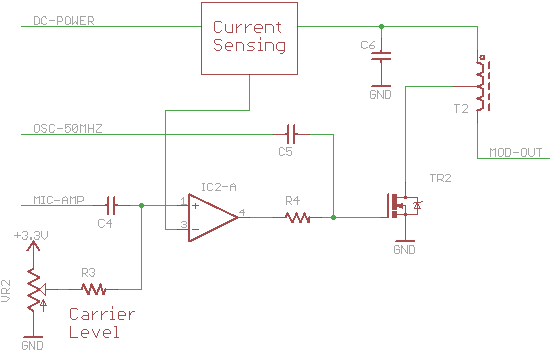

ゲート変調で FETのドレイン電流を NFBとして使う場合の回路はこんな感じ。「Current Sensing」は専用ICを使った電流検出回路。FET(TR2)のドレイン電流は 50MHzの波形ですが、C6で平滑されているのでここでは基本的に直流で検出されます。ここの電流値は電圧値に変換され、オペアンプのマイナス入力に入れます。これがネガティブフィードバック(NFB)となります。

ゲート変調で FETのドレイン電流を NFBとして使う場合の回路はこんな感じ。「Current Sensing」は専用ICを使った電流検出回路。FET(TR2)のドレイン電流は 50MHzの波形ですが、C6で平滑されているのでここでは基本的に直流で検出されます。ここの電流値は電圧値に変換され、オペアンプのマイナス入力に入れます。これがネガティブフィードバック(NFB)となります。

オペアンプはプラス入力とマイナス入力の電圧が同じになるように動作します。ドレイン電流の検出値(マイナス入力)がマイク入力よりも小さい場合は同じになるまでオペアンプは出力(FETバイアス電圧)を増やします。マイク入力が小さくなれば FETバイアスを下げる動作をします。

この動作によってマイク入力波形と同じ形になるように FETのドレイン電流波形が制御されます。ゲート変調による歪みはこれで補正されます。また、温度変化や電源電圧の変動も同様に補正されます。オーディオ回路における NFBの効果と同じですね。

2025.1.5 追記。

電流値のみをフィードバックしてるので電源電圧の変動は補正されないですね。温度変化は補正されますが。

通常のゲート変調と比較して電流検出回路が必要なところが欠点とも言えますが、その他に電源ONの瞬間(PTT ON時)には NFBが無いのでバイアス電圧が最大になります。ごく短かい時間(数ms程度)だけ最大出力が出ることになりますが、これだけでも FETが壊れることがあります。

通常のゲート変調と比較して電流検出回路が必要なところが欠点とも言えますが、その他に電源ONの瞬間(PTT ON時)には NFBが無いのでバイアス電圧が最大になります。ごく短かい時間(数ms程度)だけ最大出力が出ることになりますが、これだけでも FETが壊れることがあります。

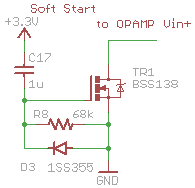

対策としては FET回路に余裕を持たせる他、PTT ONから数十ms程度の間、FETのバイアスを下げる回路を追加するのがいいでしょう。DTR-24ではこんな回路を追加しています。PTT ONから 0.1秒程度オペアンプのプラス入力をGNDとショートして出力を出さないようにしています。

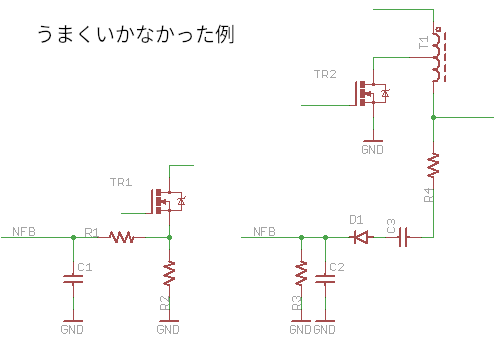

わたしがやったところでは上記しか成功しませんでしたが、ゲート変調に NFBをかける方法はいくつか考えられます。まず、バイポーラトランジスタでやっていたのと同様にソースに小さな抵抗を入れてそこの電圧を LPFを通じて取り出す方法。これは FET動作が不安定になりやすく、大出力がとれませんでした。元々 FETはソース端子をグランドにベタ付けするのが前提なので無理なのでしょう。

わたしがやったところでは上記しか成功しませんでしたが、ゲート変調に NFBをかける方法はいくつか考えられます。まず、バイポーラトランジスタでやっていたのと同様にソースに小さな抵抗を入れてそこの電圧を LPFを通じて取り出す方法。これは FET動作が不安定になりやすく、大出力がとれませんでした。元々 FETはソース端子をグランドにベタ付けするのが前提なので無理なのでしょう。

次に出力を取り出してダイオードで検波する方法。これも試しましたがうまくいきませんでした。オペアンプのフィードバックの遅れとかそのあたりの問題のような気もしますが、厳密に検討したわけではないのでよくわかりません。

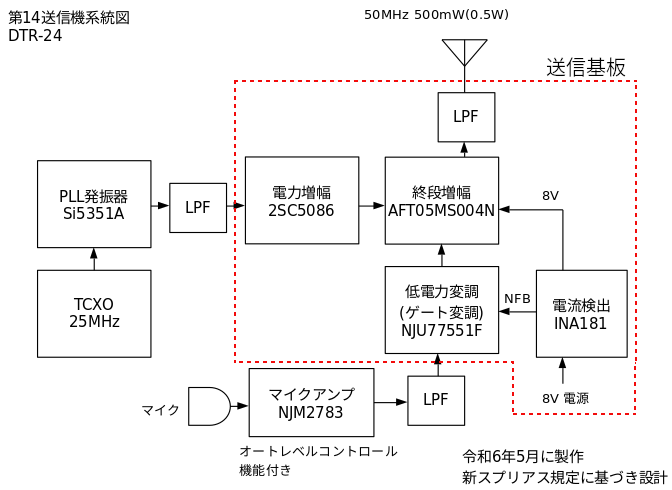

DTR-24の送信回路のブロック図。実際に免許申請に用いたものです。送信基板の範囲は画像の赤の点線の範囲内で、他はコネクタ基板にあります。

DTR-24の送信回路のブロック図。実際に免許申請に用いたものです。送信基板の範囲は画像の赤の点線の範囲内で、他はコネクタ基板にあります。

→DTR-24 送信基板回路図(PDF)

今回は PLLの基準に 0.5ppmの TCXOを使っています。AM送信用としては無駄に精度が高い。MOUSERで 250円だったので。

DTR-23と同じ FETを使った電源8V 500mW出力ですが、送信に必要な電流が3割ほど減っています。これは DTR-23が終段FETをリニアアンプとして使っていてある程度バイアスをかける必要があるのに対し、DTR-24はマイク入力レベルでバイアスを変化させるので、前段からの入力を大きめにとることでバイアスは小さめにすることが可能な為です。実際、DTR-23ではバイアス電圧 2.7Vくらいかけていますが DTR-24では無変調時バイアスは 1.9V程度です。

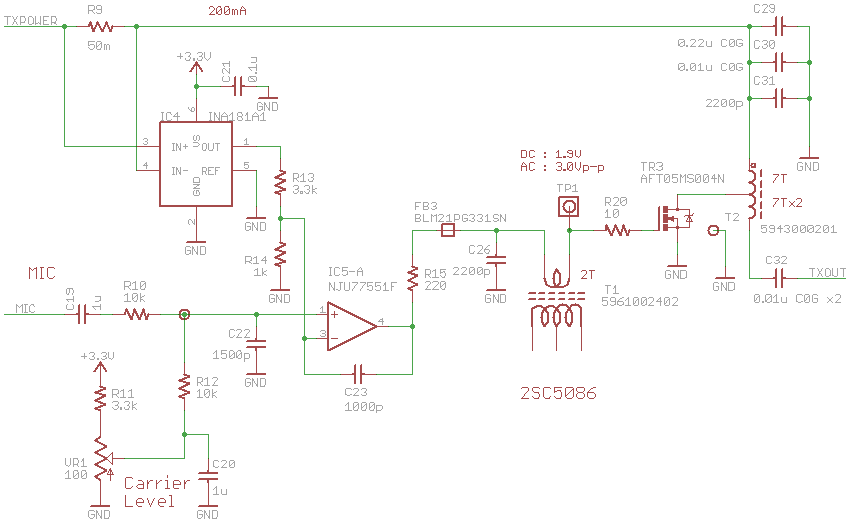

DTR-24の実際の回路図からゲート変調回路の部分を抜き出したものです。

DTR-24の実際の回路図からゲート変調回路の部分を抜き出したものです。

PLLからの 50MHz出力を 2SC5086で増幅して T1経由で終段のFET AFT05MS004Nのゲートに加えています。FETのバイアス電圧は IC5のオペアンプ NJU77551Fで出力します。単純にこのオペアンプの出力をマイクからの出力で変化させると普通のゲート変調となります。

左上の IC4 INA181は電流値を検出して電圧で出力する専用ICです。INA181A1はゲイン20倍なので R9に 200mA流れた場合は 1ピンに 200mVが出力されます。これをオペアンプの NFBとして使います。

NFBによりドライブ段(2SC5086)の出力の変動も補正されます。なのでドライブ段は安定度は少し劣るが簡単な固定バイアス回路で済ませています。