移動運用時に必要な荷物はこれだけ。袋は 100均で売ってた A4用のメッシュバッグ。トランシーバー(DTR-25)も袋に入れれば入ってしまいます。

移動運用時に必要な荷物はこれだけ。袋は 100均で売ってた A4用のメッシュバッグ。トランシーバー(DTR-25)も袋に入れれば入ってしまいます。

| Top Page Index About Link Mail Form ●このページの応用機器製作します |

2025年の「潟ハムフェア(旧名称:JARL新潟県支部大会)」で SKYDOORを展示したので組み立ての状況を。

移動運用時に必要な荷物はこれだけ。袋は 100均で売ってた A4用のメッシュバッグ。トランシーバー(DTR-25)も袋に入れれば入ってしまいます。

移動運用時に必要な荷物はこれだけ。袋は 100均で売ってた A4用のメッシュバッグ。トランシーバー(DTR-25)も袋に入れれば入ってしまいます。

袋の中身を開けたところ。左から免許状入れ、トランシーバー、オレンジ色のはペグと予備のリピートタイ等、その前がエレメントのケーブル。同軸ケーブルは SMAなので細いです。その下にあるのは AM変調モニタ、右下のは グラフィカルSWR計、その奥が給電ユニットです。中身はマッチング用のコンデンサ・バリコンとバラン。あと、コールサインプレート。

袋の中身を開けたところ。左から免許状入れ、トランシーバー、オレンジ色のはペグと予備のリピートタイ等、その前がエレメントのケーブル。同軸ケーブルは SMAなので細いです。その下にあるのは AM変調モニタ、右下のは グラフィカルSWR計、その奥が給電ユニットです。中身はマッチング用のコンデンサ・バリコンとバラン。あと、コールサインプレート。

スタンドを立てます。このスタンドはキャンプ等でパラソルなどを立てる為のもの。ポールはたも網の延長用のもので伸ばした長さは 4.5mになります。

スタンドを立てます。このスタンドはキャンプ等でパラソルなどを立てる為のもの。ポールはたも網の延長用のもので伸ばした長さは 4.5mになります。

屋外で立てる場合、風がある時はペグを使ってもいいでしょうが、あまり使いません。スタンドの足の先端にペグ用の輪があるのでそこに竹竿を通して重りを載せたりしています。まあ、全体が軽いので。

スタンドの先端には蓄光テープを貼ってあります。夜間に光ってつまづかないように……というつもりですがそれほど明るくないので気休め。

ポールはスタンドのネジで固定されますが、このネジが直接ポールに当たっている状態で締めると割れてしまいます。実際にわたしも割ってしまいました。orz なので、ポールのネジが当たる部分はテープで補強し、ネジとポールの間にはポリプロピレン板を挟み込むようにしてあります。

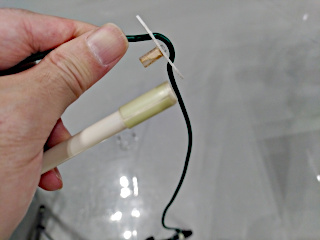

ポールは本来たも網の延長の為のものなので先端に穴が開いていて雌ネジになっています。そこに丸いプラ板を貼り付け、更に配線用のケーブルクリップを貼り付けています。それにエレメントケーブルの中央部分を挟み込みます。エレメントケーブルの中央部分には目印とズレ止め用に結束バンドをつけてあります。

ポールは本来たも網の延長の為のものなので先端に穴が開いていて雌ネジになっています。そこに丸いプラ板を貼り付け、更に配線用のケーブルクリップを貼り付けています。それにエレメントケーブルの中央部分を挟み込みます。エレメントケーブルの中央部分には目印とズレ止め用に結束バンドをつけてあります。

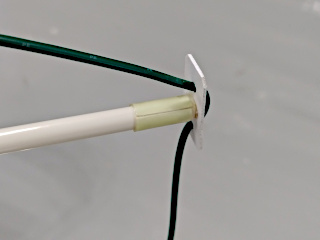

支持棒を組み立てます。支持棒は丸いプラ棒を継いだもの。保持部分はプラスチックの Lアングルを切って穴を開けたものです。それに片方の棒を結束バンドで止めてあります。透明なのがついてますがこれはバンドの外れ防止の為のプラネジ。継ぎ目の黒いのはダボ木なのですが、少し細かったので熱収縮チューブをかぶせてあります。

支持棒を組み立てます。支持棒は丸いプラ棒を継いだもの。保持部分はプラスチックの Lアングルを切って穴を開けたものです。それに片方の棒を結束バンドで止めてあります。透明なのがついてますがこれはバンドの外れ防止の為のプラネジ。継ぎ目の黒いのはダボ木なのですが、少し細かったので熱収縮チューブをかぶせてあります。

もう片側の支持棒を黒いダボ木に差し込んでリピートタイを締めるだけ。

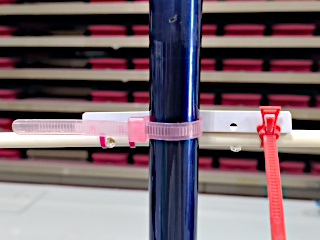

支持棒を繋いだところ。ピンク色のリピートタイはポールに取り付ける為のものですが、内側にゴム板を貼り付けてあります。これで軽く締めるだけでずれません。

支持棒を繋いだところ。ピンク色のリピートタイはポールに取り付ける為のものですが、内側にゴム板を貼り付けてあります。これで軽く締めるだけでずれません。

リピートタイや結束バンドに派手な色のを使っていますが、これは屋外で落とした時に見つけやすいようにということで。

ポールの先端に支持棒ユニットを取り付けます。ここもリピートタイを締めるだけ。

ポールの先端に支持棒ユニットを取り付けます。ここもリピートタイを締めるだけ。

エレメントが支持棒で固定される部分は穴を開けたプラ板に通してあります。プラ板にはスペーサーをネジ止めしてあり、そこを支持棒に差し込みます。スペーサーは少し細かったのでテープを巻いてあります。

エレメントが支持棒で固定される部分は穴を開けたプラ板に通してあります。プラ板にはスペーサーをネジ止めしてあり、そこを支持棒に差し込みます。スペーサーは少し細かったのでテープを巻いてあります。

差し込んだ状態。このアンテナは本来は長方形のループアンテナなのですが、エレメントを六角形にすることで支持棒には内側への圧縮方向への力しか働かないようにしてあります。支持棒へは上下の力があまり働かないので華奢なプラ棒で支えられます。

差し込んだ状態。このアンテナは本来は長方形のループアンテナなのですが、エレメントを六角形にすることで支持棒には内側への圧縮方向への力しか働かないようにしてあります。支持棒へは上下の力があまり働かないので華奢なプラ棒で支えられます。

支持棒の先端には蓄光テープを貼って透明な熱収縮チューブをかぶせてあります。

ポールを伸ばします。下の方を取り付けるのでまだいっぱいに伸ばしてはいません。

ポールを伸ばします。下の方を取り付けるのでまだいっぱいに伸ばしてはいません。

下の方の支持棒ユニットを取り付けます。ここもリピートタイで。

下の方の支持棒ユニットを取り付けます。ここもリピートタイで。

下の方のエレメント固定板も差し込みます。作業中に抜けなければいいだけのでゆるゆるです。

下の方のエレメント固定板も差し込みます。作業中に抜けなければいいだけのでゆるゆるです。

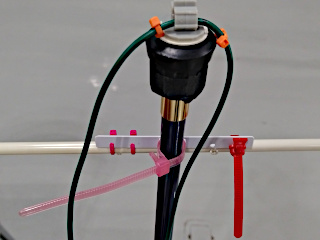

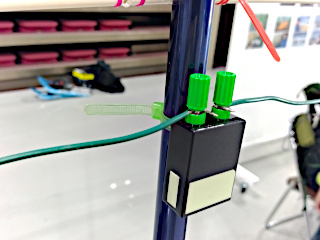

給電ユニットを取り付けて端子台にエレメントをつなぎます。うちの場合、夜間の移動が多いので目立つようにこれにも蓄光テープを貼り付けてあります。

給電ユニットを取り付けて端子台にエレメントをつなぎます。うちの場合、夜間の移動が多いので目立つようにこれにも蓄光テープを貼り付けてあります。

端子台も手で締められるようになっていて組み立てには工具が不要です。

同軸ケーブルをつなぎます。その後、ポールをいっぱいに伸ばします。

同軸ケーブルをつなぎます。その後、ポールをいっぱいに伸ばします。

ケーブルの固定を兼ねたコールサインプレート。怪しまれた時はこれを見せれば納得してもらえると思います。まあ、免許状もあるし。

ケーブルの固定を兼ねたコールサインプレート。怪しまれた時はこれを見せれば納得してもらえると思います。まあ、免許状もあるし。

完成した全景。縦長ですが水平偏波なのがいいですね。各種特性はヘンテナとほぼ同じ。たぶん、ヘンテナの給電方法を変えたものにあたるのだろうと思います。

完成した全景。縦長ですが水平偏波なのがいいですね。各種特性はヘンテナとほぼ同じ。たぶん、ヘンテナの給電方法を変えたものにあたるのだろうと思います。