購入時はこちらを利用すると便利かも。→KTR-12 セミキット購入用の部品表

| 部品番号 | 型番・値 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| コンデンサ | |||

| C1 | 1uF | ||

| C2 | 220uF 25V | OSコンをお使いください | |

| C3 | 1uF | ||

| C4 | 1uF | ||

| C5 | 47pF C0G | C0G指定は温度補償型を使ってください | |

| C6 | 150pF C0G | ||

| C7 | 150pF C0G | ||

| C8 | 68pF C0G | ||

| C9 | 1uF | ||

| C10 | 1uF | ||

| C11 | 1uF | ||

| C12 | 1000pF C0G | ||

| C13 | 0.1uF | ||

| C14 | 1000pF C0G | ||

| C15 | 1000pF C0G | ||

| C16 | 8pF C0G | ||

| C17 | 0.1uF | ||

| C18 | 0.01uF C0G | ||

| C19 | 1000pF C0G | ||

| C20 | 0.01uF C0G | ||

| C21 | 0.1uF | ||

| C22 | 0.1uF | ||

| C23 | 0.1uF | ||

| C24 | 1uF | ||

| C25 | 1uF | ||

| C26 | 470pF | ||

| C27 | 1uF | ||

| C28 | 1uF | ||

| C29 | 470pF | ||

| 抵抗 | |||

| R1 | 10kΩ | ||

| R2 | 22kΩ | ||

| R3 | 22kΩ | ||

| R4 | 3.3kΩ | ||

| R5 | 10kΩ | ||

| R6 | 50mΩ | 部品実装済み | |

| R7 | 10kΩ | ||

| R8 | 3.3kΩ | ||

| R9 | 1kΩ | ||

| R10 | 220Ω | ||

| R11 | 10Ω | ||

| R12 | 3.3kΩ | ||

| R13 | 10kΩ | ||

| R14 | 10kΩ | ||

| R15 | 3.3kΩ | ||

| R16 | 10kΩ | ||

| R17 | 10kΩ | ||

| R18 | 10kΩ | ||

| R19 | 100kΩ | ||

| R20 | 100kΩ | ||

| R21 | 100kΩ | ||

| VR1 | 100Ω 半固定抵抗 | ||

| VR2 | 10kΩ 半固定抵抗 | ||

| コネクタ | |||

| CN1 | ピンヘッダ 1x6 | ||

| CN2 | ピンヘッダ 1x3 | ||

| CN3 | SMA-J | ||

| CN4 | ピンヘッダ 1x3 | ||

| CN5 | ピンヘッダ 1x3 | ||

| 半導体 | |||

| D1 | 1N4148 スイッチングダイオード | ||

| TR1 | DTC143EL 抵抗入りトランジスタ | ||

| TR2 | MTP4835I3 Pch MOS FET | Vgs -3V以下で数A流せる Pch MOS FETなら大抵使えます | |

| TR3 | AFT05MS004N RF MOS FET | 部品実装済み | |

| IC1 | LM2950G-3.3 三端子レギュレータ | ||

| IC2 | INA181A1 電流検出IC | 部品実装済み | |

| IC3 | NJM2747D オペアンプ | ||

| その他 | |||

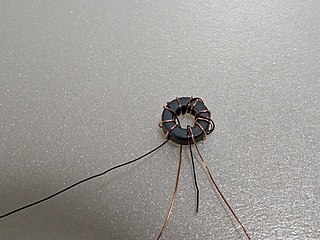

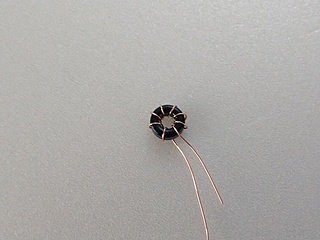

| L1 | インダクタ T-25-10 | 手巻き 巻き数8回 | |

| L2 | インダクタ T-25-10 | 手巻き 巻き数9回 | |

| L3 | インダクタ T-25-10 | 手巻き 巻き数9回 | |

| L4 | 1uH | ||

| O1 | 予備ランド 実装しません | ||

| RY1 | EA2-12NU 12Vリレー | ||

| T1 | トランス 5943000201 | 手巻き 1次:10回 2次:4回 | |

| T2 | トランス 5943000201 | バイファイラー巻き 12回 | |

| TC1 | 60pF トリマー | ||

| TC2 | 60pF トリマー | ||

| FL1 | DSS1NB32A222Q55B EMIフィルター | 2200pF | |

| FL2 | DSS1NB32A101Q55B EMIフィルター | 100pF | |

| 基板 KTR-12-TX | プリント基板 | ||

| 0.2〜0.32mm ポリウレタン線 | 手巻きインダクタやトランスに使います | ||

| 受信基板との接続コネクタ | 2x3, 2x6 ピンソケット | ||

| スペーサーセット | 作業時に使用 | ||

→KTR-12 送信基板回路図(PDF)

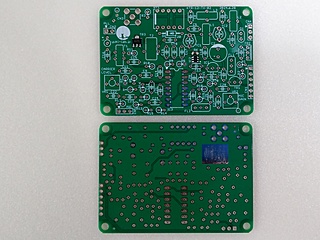

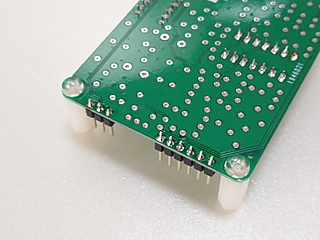

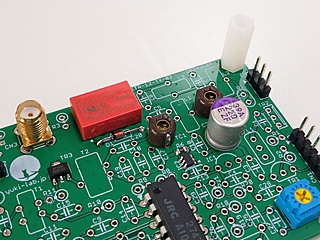

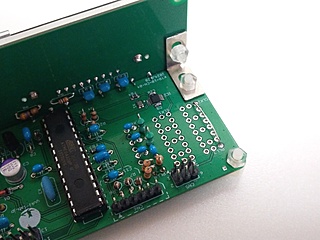

基板の表側と裏側。キットには1枚だけ入っています。表面実装部品は実装済みで提供されます。

基板の表側と裏側。キットには1枚だけ入っています。表面実装部品は実装済みで提供されます。

基板は共晶ハンダでメッキされています。ハンダは共晶ハンダをお使いください。

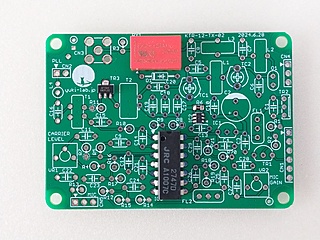

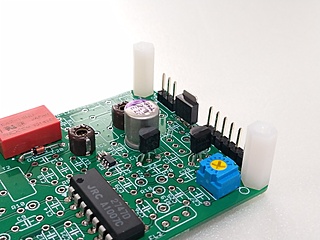

RY1 リレーと IC3をハンダづけします。ICは当然ですが、リレーにも向きがありますので注意してください。シルク印刷とリレーに縦線があるのでそれを合わせるようにします。

RY1 リレーと IC3をハンダづけします。ICは当然ですが、リレーにも向きがありますので注意してください。シルク印刷とリレーに縦線があるのでそれを合わせるようにします。

| RY1 | EA2-12NU 12Vリレー |

| IC3 | NJM2747D オペアンプ |

グランドのランドはハンダごての熱を奪われやすく、なかなかハンダが溶けなかったりします。余裕のあるハンダごてを使いましょう。ハンダミスの大半はグランドのランドがちゃんとついていないものです。

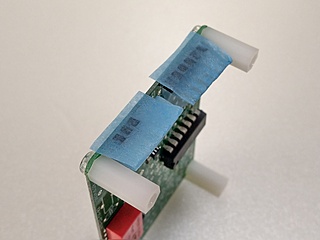

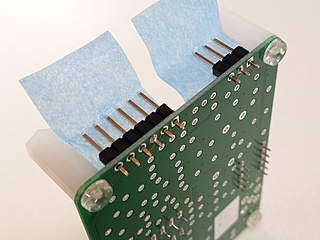

CN1と CN4を取り付けます。このコネクタは受信基板と接続する為のもので、傾いたり浮いたりしてつけてしまうとうまく接続できなくなります。慣れない方はマスキングテープなどで固定しつつハンダづけするといいでしょう。

CN1と CN4を取り付けます。このコネクタは受信基板と接続する為のもので、傾いたり浮いたりしてつけてしまうとうまく接続できなくなります。慣れない方はマスキングテープなどで固定しつつハンダづけするといいでしょう。

| CN1 | 1x6 ピンヘッダ |

| CN4 | 1x3 ピンヘッダ |

ピンのうち1本だけ仮り付けし、傾いたり浮いたりしていないか確認します。

ピンのうち1本だけ仮り付けし、傾いたり浮いたりしていないか確認します。

問題がなければ残りのピンをハンダづけ、仮り付けしたピンも付け直します。

問題がなければ残りのピンをハンダづけ、仮り付けしたピンも付け直します。

| CN2 | 1x2 ピンヘッダ |

| CN5 | 1x3 ピンヘッダ |

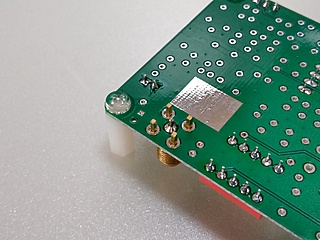

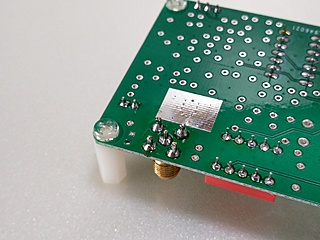

CN3 SMAコネクタを取り付けます。SMAコネクタを使わずに直接同軸ケーブルを引き出す場合は後で 1.5D-2V等を取り付けてください。

CN3 SMAコネクタを取り付けます。SMAコネクタを使わずに直接同軸ケーブルを引き出す場合は後で 1.5D-2V等を取り付けてください。

部品面から抑えて浮かないようにしつつ、中心のピンをハンダづけします。

| CN3 | SMAコネクタ |

周りのグランドピンをハンダづけします。熱を奪われるので余裕のあるハンダごてでじっくり加熱してください。

周りのグランドピンをハンダづけします。熱を奪われるので余裕のあるハンダごてでじっくり加熱してください。

TC1, TC2 トリマーコンデンサを取り付けます。向きがありますので注意してください。

TC1, TC2 トリマーコンデンサを取り付けます。向きがありますので注意してください。

| TC1 | 60pF トリマーコンデンサ |

| TC2 | 60pF トリマーコンデンサ |

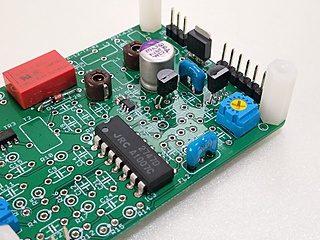

VR1、VR2 半固定抵抗を取り付けます。VR1は 100Ω(101)、VR2は 10kΩ(103)ですので取り違えないように。

VR1、VR2 半固定抵抗を取り付けます。VR1は 100Ω(101)、VR2は 10kΩ(103)ですので取り違えないように。

| VR1 | 100Ω 半固定抵抗 |

| VR2 | 10kΩ 半固定抵抗 |

D1、C2を取り付けます。向きに注意。C2は OSコンデンサを使ってください。

D1、C2を取り付けます。向きに注意。C2は OSコンデンサを使ってください。

| D1 | 1N4148 スイッチングダイオード |

| C2 | 220uF 25V OSコンデンサ |

TR1、TR2、IC1を取り付けます。TR1と IC1は外形が同じなので取り違えないように。

TR1、TR2、IC1を取り付けます。TR1と IC1は外形が同じなので取り違えないように。

| TR1 | DTC143EL 抵抗入りトランジスタ |

| TR2 | MTP4835I3 Pch MOS FET |

| IC1 | LM2950G-3.3 三端子レギュレータ |

FL1、FL2を取り付けます。FL1は 2200pF、FL2は 100pFです。FL1は 2200pFより大きくてもかまいませんが、FL2は 100pFにしてください。

FL1、FL2を取り付けます。FL1は 2200pF、FL2は 100pFです。FL1は 2200pFより大きくてもかまいませんが、FL2は 100pFにしてください。

| FL1 | DSS1NB32A222Q55B EMI除去フィルタ |

| FL2 | DSS1NB32A101Q55B EMI除去フィルタ |

| L1 | AL0307-1R0K インダクタ 1μH |

| R1 | 10kΩ |

| R2 | 22kΩ |

| R3 | 22kΩ |

| R4 | 3.3kΩ |

| R5 | 10kΩ |

| R6 | 50mΩ 実装済み |

| R7 | 10kΩ |

| R8 | 3.3kΩ |

| R9 | 1kΩ |

| R10 | 220Ω |

| R11 | 10Ω |

| R12 | 3.3kΩ |

| R13 | 10kΩ |

| R14 | 10kΩ |

| R15 | 3.3kΩ |

| R16 | 10kΩ |

| R17 | 10kΩ |

| R18 | 10kΩ |

| R19 | 100kΩ |

| R20 | 100kΩ |

| R21 | 100kΩ |

残りのコンデンサを取り付けます。「C0G」指定のあるものは必ず温度補償型を使ってください。

残りのコンデンサを取り付けます。「C0G」指定のあるものは必ず温度補償型を使ってください。

| C1 | 1μF |

| C2 | 220μF 25V 取り付け済み |

| C3 | 1μF |

| C4 | 1μF |

| C5 | 47pF C0G |

| C6 | 150pF C0G |

| C7 | 150pF C0G |

| C8 | 68pF C0G |

| C9 | 1μF |

| C10 | 1μF |

| C11 | 1μF |

| C12 | 1000pF C0G |

| C13 | 0.1μF |

| C14 | 1000pF C0G |

| C15 | 1000pF C0G |

| C16 | 8pF C0G |

| C17 | 0.1μF |

| C18 | 0.01μF C0G |

| C19 | 1000pF C0G |

| C20 | 0.01μF C0G |

| C21 | 0.1μF |

| C22 | 0.1μF |

| C23 | 0.1μF |

| C24 | 1μF |

| C25 | 1μF |

| C26 | 470pF |

| C27 | 1μF |

| C28 | 1μF |

| C29 | 470pF |

T1トランスを取り付けます。1次側と2次側を間違えないように。巻き始めと巻き終わりはどちらでもかまいません。

T1トランスを取り付けます。1次側と2次側を間違えないように。巻き始めと巻き終わりはどちらでもかまいません。

| T1 | 自作トランス 作り方はこちら |

T2トランスを取り付けます。撚り合わせた方が TR3側になります。

T2トランスを取り付けます。撚り合わせた方が TR3側になります。

| T2 | 自作トランス 作り方はこちら |

L1、L2、L3を取り付けます。L1は8回、L2と L3は9回巻きなので間違えないように。

L1、L2、L3を取り付けます。L1は8回、L2と L3は9回巻きなので間違えないように。

| L1 | 自作インダクタ 8回巻き 作り方はこちら |

| L2 | 自作インダクタ 9回巻き |

| L3 | 自作インダクタ 9回巻き |

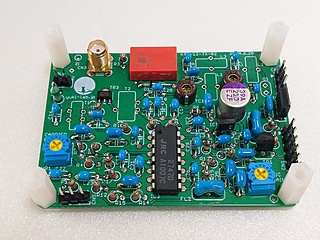

送信基板はこれで完成。右上の「O1」には何もつけません。

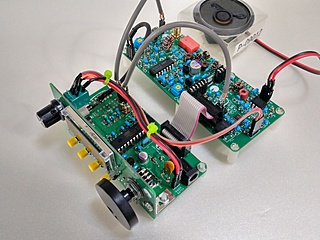

コントローラ・PLL基板は CLK2・PLL2を使います。CLK2と PLL2を余ったリード線などでつなぎます。KTR-12の場合はここはショートするだけで部品は実装しません。

コントローラ・PLL基板は CLK2・PLL2を使います。CLK2と PLL2を余ったリード線などでつなぎます。KTR-12の場合はここはショートするだけで部品は実装しません。

コントローラ・PLL基板の PLL2出力を送信基板の CN2につなぎます。

受信基板との連結コネクタを作り、受信基板と接続します。

受信基板との連結コネクタを作り、受信基板と接続します。

コントロール・PLL基板と接続します。

→KTR-12 送信基板外部配線図(PDF)

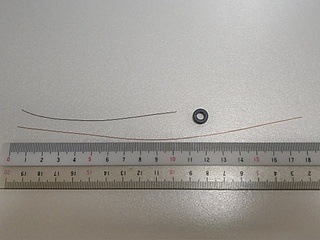

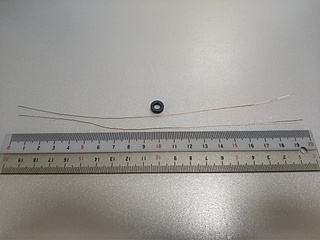

0.2〜0.32mmのポリウレタン線を2本使います。1次側(巻き数の多い方)は 18cm、2次側(巻き数の少ない方)は 10cm使います。画像では1次側と2次側を区別しやすいように2次側の線を黒く塗ってあります。コア材は 5943000201もしくは FT-37-43を使います。

0.2〜0.32mmのポリウレタン線を2本使います。1次側(巻き数の多い方)は 18cm、2次側(巻き数の少ない方)は 10cm使います。画像では1次側と2次側を区別しやすいように2次側の線を黒く塗ってあります。コア材は 5943000201もしくは FT-37-43を使います。

| コア材 | 5943000201 もしくは FT-37-43 |

| 1次側巻線 | 0.2〜0.32mm ポリウレタン線 18cm |

| 2次側巻線 | 0.2〜0.32mm ポリウレタン線 10cm |

1次側の線をコアの奥から手前に 2〜3cm程度通します。これが巻き数の1回目。

1次側の線をコアの奥から手前に 2〜3cm程度通します。これが巻き数の1回目。

2次側は計4回巻きます。1次側の線と2次側の線を取り違えないように注意してください。

2次側は計4回巻きます。1次側の線と2次側の線を取り違えないように注意してください。

被覆を溶かします。ポリウレタン線の被覆はハンダごてで溶けますが、ちょっと触ったぐらいでは溶けません。ハンダごてにハンダをたっぷり盛り、その中に線の切断面を突っ込んでじっくりと溶かします。その時の煙は吸わないように換気に注意。

被覆を溶かします。ポリウレタン線の被覆はハンダごてで溶けますが、ちょっと触ったぐらいでは溶けません。ハンダごてにハンダをたっぷり盛り、その中に線の切断面を突っ込んでじっくりと溶かします。その時の煙は吸わないように換気に注意。

0.2〜0.32mmのポリウレタン線、20cmを2本使います。コア材は 5943000201もしくは FT-37-43を使います。

0.2〜0.32mmのポリウレタン線、20cmを2本使います。コア材は 5943000201もしくは FT-37-43を使います。

| コア材 | 5943000201 もしくは FT-37-43 |

| 巻線 | 0.2〜0.32mm ポリウレタン線 20cm x 2本 |

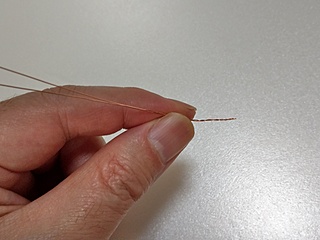

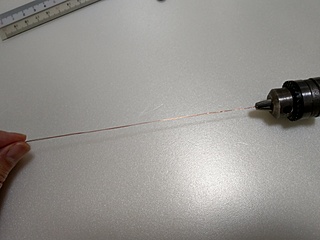

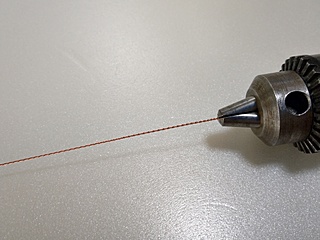

2本を撚り合わせて「バイファイラー巻き」をします。手で撚り合わせてもいいのですが、ここでは家庭用の小型モータードライバーにドリルチャックをつけてやる方法を紹介します。

2本を撚り合わせて「バイファイラー巻き」をします。手で撚り合わせてもいいのですが、ここでは家庭用の小型モータードライバーにドリルチャックをつけてやる方法を紹介します。

なお、あくまでも使うのは小型のモータードライバーや低速小型のドリルです。実務用の強力なものは危ないので使わないでください。

2本を2〜3cm程度、手で撚り合わせます。

撚り合わせた部分をドリルのチャックに挟んで固定し、反対側の先端を手で掴みます。

撚り合わせた部分をドリルのチャックに挟んで固定し、反対側の先端を手で掴みます。

線を軽く引っ張りながらドリルを回して撚り合わせます。こんな感じになれば OK。

線を軽く引っ張りながらドリルを回して撚り合わせます。こんな感じになれば OK。

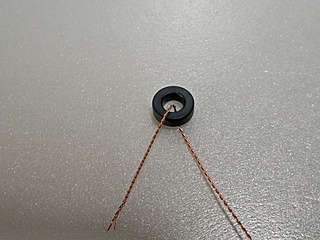

コア材に巻いていきます。2〜3cm程度をコア材の奥から手前に通します。これが1回目。

コア材に巻いていきます。2〜3cm程度をコア材の奥から手前に通します。これが1回目。

以降、長い方を手前から奥に入れて巻いていきます。計12回巻きます。

以降、長い方を手前から奥に入れて巻いていきます。計12回巻きます。

テスターで導通を調べてこの画像の位置関係にします。

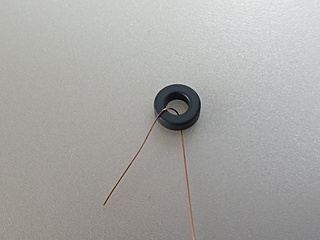

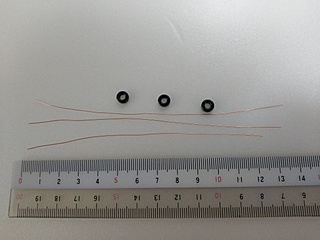

0.26〜0.32mmのポリウレタン線を使います。コア材は T-25-10です。L1と L2, L3はコア材は同じですが巻数は異なります。1本は 12cmでもう2本は 13cmです。

0.26〜0.32mmのポリウレタン線を使います。コア材は T-25-10です。L1と L2, L3はコア材は同じですが巻数は異なります。1本は 12cmでもう2本は 13cmです。

| コア材 | T-25-10 3個 |

| L1用巻線 | 0.26〜0.32mm ポリウレタン線 12cm |

| L2、L3用巻線 | 0.26〜0.32mm ポリウレタン線 13cm x 2 |

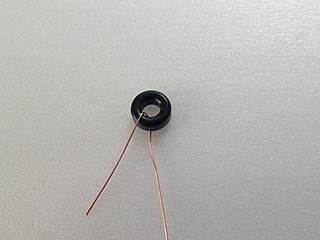

ポリウレタン線を2〜3cm、コアの奥から手前に通します。これが1回目。

ポリウレタン線を2〜3cm、コアの奥から手前に通します。これが1回目。

以降、長い方を手前から奥に入れて巻いていきます。L1は8回、L2と L3は9回巻きます。

以降、長い方を手前から奥に入れて巻いていきます。L1は8回、L2と L3は9回巻きます。

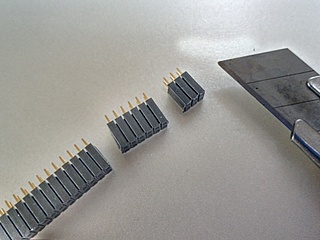

受信基板と送信基板をつなぐコネクタを作ります。2列ピンソケットを切り出します。2x6と 2x3。

受信基板と送信基板をつなぐコネクタを作ります。2列ピンソケットを切り出します。2x6と 2x3。

| ピンソケット | 2x6 と 2x3に切り出す |